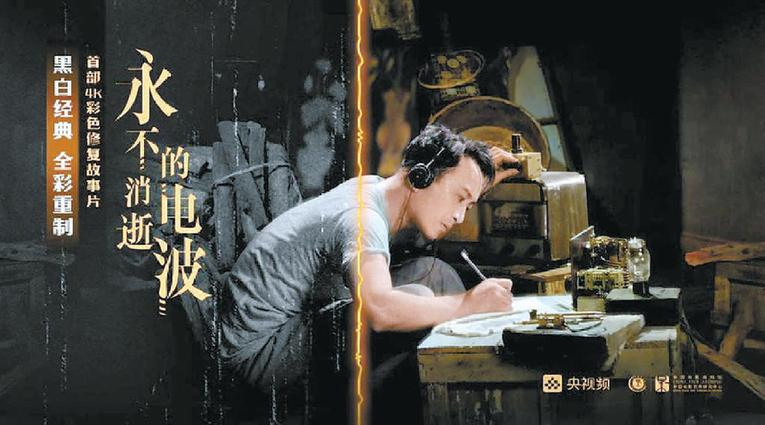

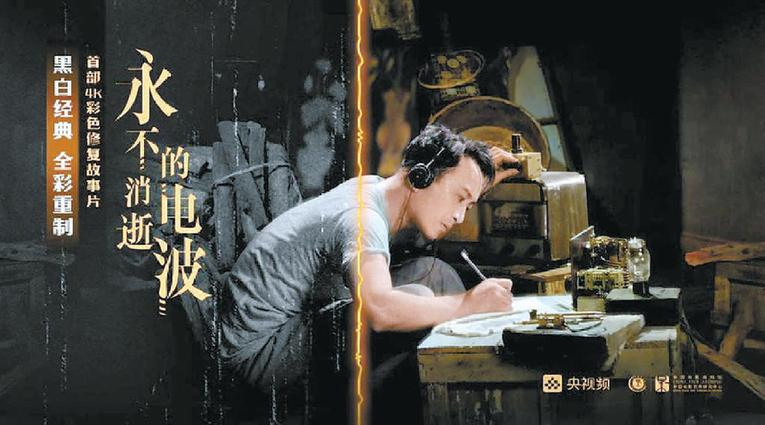

让破损、模糊的老电影恢复原貌,给黑白片上色让其焕发光彩,通过新技术弥补原片缺憾……电影修复师仿佛拥有一双魔术手,在他们一帧帧的精心修复下,那些银幕佳作旧貌换新颜,让影迷感受到经典的“温度”。近期,《红高粱》《上甘岭》《青春之歌》《永不消逝的电波》等经典影片亮相,它们都经过了中国电影资料馆电影修复师们的精心修复。

修复师讨论《永不消逝的电波》修复工作。

从物理修复到艺术修复

“一般来说,电影修复的流程共有三步:物理修复、数字修复和艺术修复。”中国电影资料馆制作部主任黎涛介绍,物理修复,主要指对电影胶片进行清洁、修补等。中国电影资料馆在西安有一个巨大的胶片库,存放着大量的电影原底胶片,需要修复的影片首先在那里接受完物理修复,才会被送到北京,开始后续数字修复。

如果说物理修复还算是一门“缝缝补补”的手艺活儿,那么接下来的数字修复可就复杂多了。数字修复,指利用新 的数字技术将影片数字化,完成初步的修复与保存。“把胶片扫描进电脑,完成数字化转换;修复画面里的划痕、噪点、闪烁;修复声音,与画面合成……这些都是数字修复需要做的。”黎涛说。

不过,电影的修复除了靠技术,更关键的是要进行艺术修复。“修旧如旧”是电影修复的一大原则,如何让修复后的影片 大程度地贴合原片,这就需要对影片的整体风格、细节等进行把控。

弥补当年拍摄的不足

那些本来就是黑白的老电影,要怎么才能焕发色彩呢?艺术修复便是在考证原片色彩的基础上,为黑白电影上色。由资料馆修复的经典红色影片《永不消逝的电波》曾在 十一届北京国际电影节开幕式惊艳亮相,它是全球 一部黑白转彩色的故事片。

如何确定一部影片每个画面里所有内容的色彩,需要大量考证。片中孙道临饰演的男主角李侠所穿军服的颜色,就着实让修复师们花了一番功夫。“新中国成立前,全国军服的颜色都不统一,有绿的,有黄绿的,有灰蓝的,所以我们在修复时首先要做军服颜色的试验。”黎涛说,修复师们查阅了大量历史资料,还跑到军事博物馆去看相关的军服文物。“片头李侠一开始在延安接受任务,当时延安那边的军服应该是灰蓝的;片尾李侠用生命发出那封电报时,解放上海的解放军穿的军服基本都是绿的,但李侠电报的接收方当时已经转移到了西柏坡,后方的同志们还应该穿灰蓝军服。而且,李侠的身份是老同志,老红军军服的领口还有红领章,虽然后来拆掉了,但那块印记还会存在,所以上色时还要把这个细节还原出来。”

片中还有一场戏是上海的街景,修复师们翻阅了大量当年的老上海照片,没想到还真找到了拍有当时相同街道、建筑的照片,上面还有广告牌——虽然不是同一块广告牌——但至少让修复师们知道了当时上海的广告牌是什么样子,可以去仿照。

“当年受到经济条件限制,有的场景做得没那么真实,有一些舞台感,比如木板墙做得比较简陋,或者窗外画的是固定的镜片风景,我们也可以通过修复把原片不完善的地方变得更加理想。”黎涛说。

修旧如旧还原当初视效

电影修复的 高境界,便是修旧如旧,如果能找到影片主创,请他们参与调色工作,就能更好地还原影片的画面效果。

“我们都知道《红高粱》肯定整体是一个偏红色色调,但是它到底红到什么程度,红到什么样效果,没人说得清。”电影修复师孙帆说,他们请来了《红高粱》摄影指导顾长卫,他看完修复师们的调色后说:“你这个还不够特别,我们想要那种黄昏调,很暖很红的感觉。”在主创的建议下,修复工作得到了 精准的参照。

修复《那山那人那狗》时,该片导演霍建起也来了,他说,片中有一段石板路的镜头,当时他想拍出湖南湿漉漉的感觉,然而拍摄时正值酷暑,洒水车又上不了拍摄地所在的山区, 后只能用人工挑水,泼到石板路上,然而效果仍然不理想,这个镜头也一直成为他心中的遗憾。但如今依靠修复技术,修复师们通过调色和特效,满足了霍建起当年“湿漉漉”的愿望。孙帆说,弥补遗憾,或者说让影片更加完善,也是影片修复的作用之一。

版权声明:本文为原创文章,版权归 头条123 所有,欢迎 本文,转载请保留出处!

Intel提醒:12代酷睿非K型号超频可能会造成损坏

Intel提醒:12代酷睿非K型号超频可能会造成损坏 国产大型太阳能无人机“启明星50”首飞成功

国产大型太阳能无人机“启明星50”首飞成功 爷青回!一汽发布全新企业LOGO:形似新飞冰箱标

爷青回!一汽发布全新企业LOGO:形似新飞冰箱标 罚罪本型案件是甚么内鬼是谁?老四赵鹏超是美人吗如故恶徒

罚罪本型案件是甚么内鬼是谁?老四赵鹏超是美人吗如故恶徒 小米 POCO 首款智能手表官宣,还将推《原神》联

小米 POCO 首款智能手表官宣,还将推《原神》联 万物新生(爱回收)拍机堂背后的运营能力

万物新生(爱回收)拍机堂背后的运营能力 小家电行业分化加剧:寻找存量市场下的机会

小家电行业分化加剧:寻找存量市场下的机会 为何手机断网也能扫码付款?

为何手机断网也能扫码付款? 五险一金以及六险一金指甚么 二者有甚么区别

五险一金以及六险一金指甚么 二者有甚么区别 主升浪选股公式,主升浪一般有多少涨幅

主升浪选股公式,主升浪一般有多少涨幅 阅文集团罗立:二次元IP开发进入全产业链生态时

阅文集团罗立:二次元IP开发进入全产业链生态时 核心国际联手江大国际集团控股,共同打造国际化百事花旗SMPPT产品

核心国际联手江大国际集团控股,共同打造国际化百事花旗SMPPT产品 超九成精致妈妈是“打工人”,她们如何在舍得之间掌控多面人生?| CBNData报告

超九成精致妈妈是“打工人”,她们如何在舍得之间掌控多面人生?| CBNData报告 这是成立不到2年的毫末智行新 成绩单:无人车每月量产5000台、半年出10款新品

这是成立不到2年的毫末智行新 成绩单:无人车每月量产5000台、半年出10款新品 TURTLE BEACH旗下屡获殊荣的PC配件品牌ROCCAT推出全新的KONE PRO系列PC游戏鼠标

TURTLE BEACH旗下屡获殊荣的PC配件品牌ROCCAT推出全新的KONE PRO系列PC游戏鼠标 SpaceX拿手绝活——一级火箭垂直回收 火箭垂直回收有哪些奥秘?

SpaceX拿手绝活——一级火箭垂直回收 火箭垂直回收有哪些奥秘? 佳能《万物共生》艺术装置落地侨福芳草地

佳能《万物共生》艺术装置落地侨福芳草地 中国电信宣布 5G 消息正式商用

中国电信宣布 5G 消息正式商用 七欣天冲刺港股IPO,会成为下一个“海底捞”吗?

七欣天冲刺港股IPO,会成为下一个“海底捞”吗? 师来师往深度聚焦教育领域,确保教育人才就业环境向好

师来师往深度聚焦教育领域,确保教育人才就业环境向好