“读书是福”

“我与书,就像‘鱼和水’”

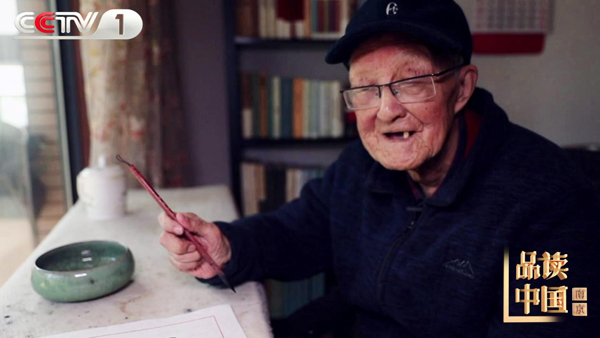

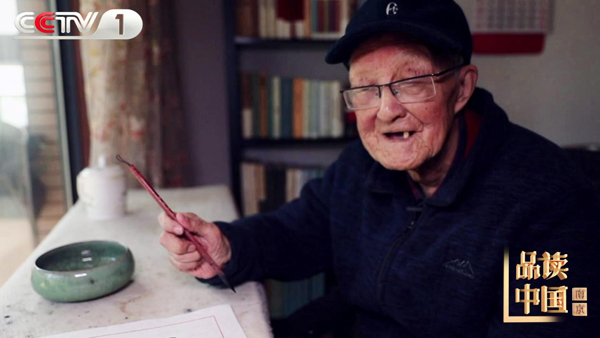

99岁的版本目录学家沈燮元,是南京图书馆的“镇馆之宝”。他1955年进入南图工作,虽然已经退休三十多年,但至今依然几乎每天都准时来到这里工作。在世界读书日这天,《品读中国·南京》专题节目将镜头聚焦于这位一生读书、爱书、护书、编书的老人,网友纷纷表达敬意。“沈老不老,有热爱的人永远年轻。”“感谢沈爷爷对古籍的守护,为中华文化感到骄傲!”“南京是中国唯一的世界文学之都,城市里都是书香气,人们身上都是书卷气。”

南京,中国目前唯一的世界文学之都。古往今来的作家在这里操笔不辍,融千万境地,论时代气象。这里传承了千年文脉,雅怀为序,以美育人,以文化人。2022年4月23日是 27个世界读书日,中央广播电视总台央视综合频道联合总台江苏总站、总台视听新媒体中心、中共南京市委宣传部联合推出文化专题节目《品读中国·南京》。当世界文学之都遇见世界读书日,一座城市以文学的方式被打开;人们阅读着,通过文学与自己相处、与世界相处,通过文学遇见一个艺术、智慧、浪漫的中国。

南朝“ 早微博体” 说艺术人生展名士风度

99岁“古籍活字典”谈读书是福引网友共鸣

节目的主会场设置在南京世界文学客厅。1800年前,这里是中国历史上 一座文学馆所在地。荐书人、读书人等排座阔谈,细数诞生于南京的古籍中记载的中国风度。“这不仅是 早的微博体,不只是看古人的八卦,更体现着魏晋风度。”中国作家协会副主席李敬泽在提到《世说新语》时如此说,他还列举了书中的两则故事:《梅花三弄》中的“即便回下车,踞胡床,为作三调。弄毕,便上车去,客主不交一言也”体现出名士风范与人生境界。“桓子野每闻清歌。辄唤奈何!谢公闻之曰:‘子野可谓一往有深情’”,这是“一往情深”的出处,寥寥数语体现魏晋时代人们将生活艺术化的精神。

节目推荐的另一本古籍《文心雕龙》,是南朝文学理论家刘勰于南京创作的中国 一部文学理论专著。这本书 一次体现了中国文学自觉性和民族审美观的塑造。梳理其《宗经》篇,所谓“性灵熔匠,文章奥府”,故可以“开学养正,昭明有融”,以至“后进追取而非晚,前修久用而未先”,犹如“太山遍雨,河润千里”。这一番论述,将中华经典文化的功效说得透彻明白。

古籍中有中国精神的无声内核,也是中华经典的有形载体。古籍的修复与保护,是传承文脉、培根铸魂中极为重要的一环。在世界读书日,南京非物质文化遗产专业学院的王燕副校长和古籍修复市级传承人许继香老师,在《品读中国·南京》展示了古籍的修复、保护工作,令观众钦佩和感动。

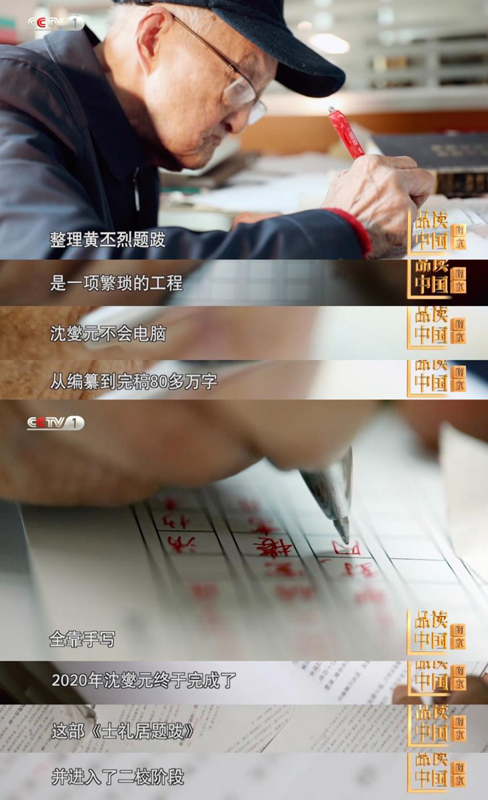

99岁版本目录学家沈燮元,几乎每天都准时出现在南京图书馆的古籍编目办公室,开始他一天的工作。沈燮元在图书馆待了一辈子,看了一辈子书,觉得“自己的运气好得不得了”。这位我国的版本目录学领域元老级人物,练就了一双“火眼金睛”,只看一眼就能辨别古籍版本及真伪。他花了三十多年时间整理清代藏书家黄丕烈的《士礼居题跋》这一重要学术界宝藏,立志做出更加完善、全面的版本。从编纂到完稿,80多万字全靠沈燮元手写。

“古籍医生”的“手艺”同样令人大开眼界,破损不堪的纸页在修复工作者的手中被奇迹般“复原”。年轻的他们创新出多种方法提高修复效率和效果,为古籍注入“新生力量”。沈燮元在《品读中国·南京》中谈到对书的感情时说:“读书是福”观众纷纷刷屏,并说:“有书读是福、能读书是福,会读书是福。”“感谢书籍让我‘悟’了。”“从古籍里品读中国,感觉自己的文化DNA动了,这就是文化自信吧!”

汤显祖、曹雪芹金陵寻梦,南京成就文人创作之高产

卡夫卡信中四提随园之主,中国南京成世界文化之窗

南京被认为是中国文学开始走向独立和自觉的起步之城,尤其自东晋以来,南京的文学创作始终保持蓬勃的热情,一直有高数量、高质量的作品产生。无数文人墨客在南京笔耕不辍,挥洒文采,《诗品》《文心雕龙》《千字文》《登金陵凤凰台》《声声慢》《桃花扇》《永乐大典》《红楼梦》等作品都与南京有不解之缘。而作为世界文学之都,它更是一个世界文学客厅,是古今中外文明交流互鉴的窗口。

版权声明:本文为原创文章,版权归 头条123 所有,欢迎 本文,转载请保留出处!

纪录片《行进中的中国》新一季将触达50多个国家和地区

纪录片《行进中的中国》新一季将触达50多个国家和地区 中国科大首次实现芯片集成的冷原子磁光阱系统

中国科大首次实现芯片集成的冷原子磁光阱系统 股权结构逐渐明朗 中国平安、全国社保基金将成方正证券前两大股东

股权结构逐渐明朗 中国平安、全国社保基金将成方正证券前两大股东 股市 盘点中国股市 引发股市 的主要原因

股市 盘点中国股市 引发股市 的主要原因 T研究|2020中国BI指数测评报告

T研究|2020中国BI指数测评报告 中国人寿:上半年新业务价值为257.45亿元

中国人寿:上半年新业务价值为257.45亿元 水下中国舞《祈》完整版奉上 当贝投影F3陪你大屏观舞!

水下中国舞《祈》完整版奉上 当贝投影F3陪你大屏观舞! 中国股票开市时间是,股票开市时间短的原因

中国股票开市时间是,股票开市时间短的原因 《长津湖》:登顶中国影史票房的大片是怎样炼成的

《长津湖》:登顶中国影史票房的大片是怎样炼成的 【财闻联播】网传杭州分行“爆雷”?南京银行新 回应!特朗普被查获物品详细清单公布

【财闻联播】网传杭州分行“爆雷”?南京银行新 回应!特朗普被查获物品详细清单公布 作业帮获评36氪“2020年中国新经济之王 具影响力企业”

作业帮获评36氪“2020年中国新经济之王 具影响力企业” 日本知名合点寿司引进中国送餐机器人开启无接触送餐

日本知名合点寿司引进中国送餐机器人开启无接触送餐 特斯拉2018年前三季销量曝光 中国内地为6710辆

特斯拉2018年前三季销量曝光 中国内地为6710辆 央视总台发布冬奥版权保护声明:中国移动咪咕

央视总台发布冬奥版权保护声明:中国移动咪咕 富时中国A50指数季度调整 新纳入亿纬锂能、中国石油和陕西煤业

富时中国A50指数季度调整 新纳入亿纬锂能、中国石油和陕西煤业 中国半导体企业100强发布:华为海思位列 一 长

中国半导体企业100强发布:华为海思位列 一 长 构建产业发展新格局,促进科技经济 发展——2020“科创中国”年度工作会议在京召开

构建产业发展新格局,促进科技经济 发展——2020“科创中国”年度工作会议在京召开 “双十一”24小时监测报告:敦煌网To B出口中国

“双十一”24小时监测报告:敦煌网To B出口中国 2021中国互联网大会 | 链网协同创新发展论坛在京举办

2021中国互联网大会 | 链网协同创新发展论坛在京举办 2021全国十大文明城市(中国文明城市排名前十)

2021全国十大文明城市(中国文明城市排名前十)