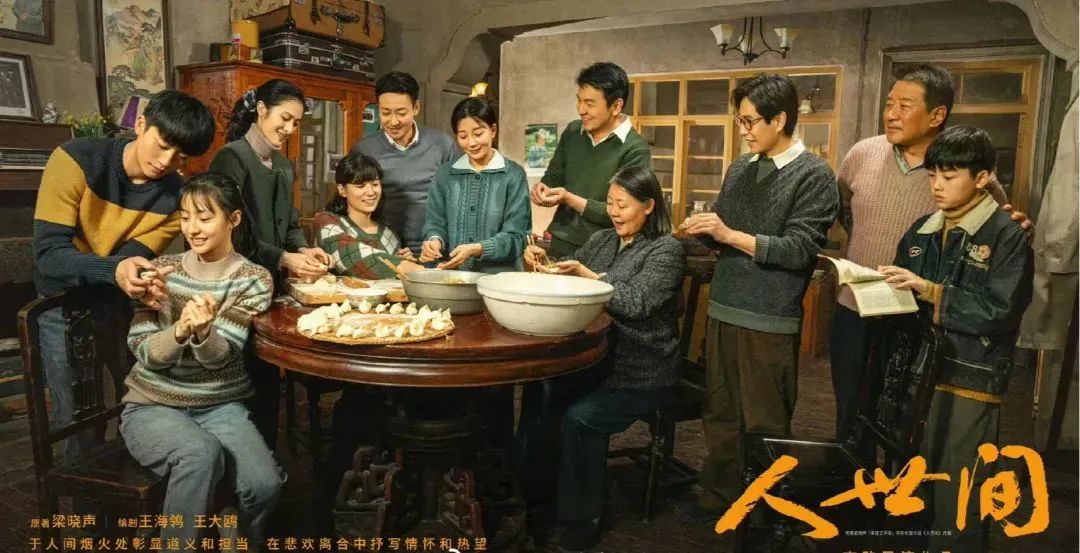

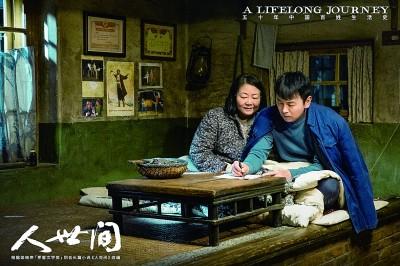

中央广播电视总台重磅推出的新春大剧《人世间》自1月28日开播以来,获得了良好的传播效果,单集 高收视率达1.73%, 高收视份额达7.4%。截至2月11日,CSM全国网平均收视率1.4%,平均收视份额5.88%,创CCTV-1近三年来电视剧平均收视率和收视份额新高,大量的口碑好评也不断涌现。

在该剧收获的众多好评中,“史诗感”成为高频词。那么,《人世间》是如何实现“史诗感”的?又是如何让观众在生活化的故事和人物日常互动之间“近距离”感受这份“史诗感”的?

历史事件共振个人命运

有温度的平凡史诗

《人世间》并非是简单地将时代当作一个静态的、供人物进行活动的“背景”,而是把时代揉进了每个人物的生活日常乃至命运转折中,这就让《人世间》的故事格局有了本质上的提升。

剧中呈现的分别团聚、婚姻恋爱、人生选择也不再仅仅属于人物个体,而是浸透了时代的痕迹,成为“大时代”变迁下无数平凡百姓的人生“缩影”。

正如编剧王海鸰所言,中国人近50年来经历的奋进征程与不懈追寻,实现了民族复兴和个体发展,这是一段非常值得书写的历史;但在剧中,种种改变中国,乃至改变世界的“大事件”都是通过发生在周家人身上的“小故事”呈现在观众面前的。

剧集以周家人面临的“大的纠结”为开端,刻画出时代发展背景下,平凡人的命运之路也在悄然发生改变。

故事开篇,周志刚远赴西南参与“大三线”建设,周秉义则前往兵团,他们在时代号召下,毅然前往远方;但面对周蓉和秉昆谁应该留城的问题时,内心深处对家人难以割舍的亲情也让他们陷入纠结。

而在此后的剧情中,观众也愈发能感受到,随着时间的变迁,普通人对美好生活的向往也在悄然中不断增长,只需要一声开放与进步的号角,他们的勤劳和智慧就能创造出无穷的财富。

很多人对史诗感的一个误解是,史诗感的来源似乎只能是所谓“宏大叙事”。但实际上,这只揭示了问题的一个方面。归根结底,真正的史诗感源于微小个体的命运和宏大历史连通、交界的瞬间。

新华社刊文评价称,《人世间》就是平凡中国人的人间事,透过它,我们得以看到平民百姓在宽广温厚的中国大地上,火一样地爱着、拼搏着、随着万物生长的坚强模样。

年代氛围映衬人物形象

有质感的社会史诗

在故事内容和讲述方法之外,《人世间》的史诗感还来源于“物”和“人”两大层面。具体来说,剧中对物理空间的营造和人物形象的塑造,都做到了极致,从整体上再现出一个年代的风貌,让观众身临其境,全身心地进入“另一个世界”,感受这个世界的变革与发展。

首先,剧集对各处生活空间的描绘都具有强烈的真实感。观众可以跟随着剧中人物的脚步,走进那个年代独有的生活空间,这里几乎涵盖了当时一个普通中国人在日常生活中所需的全部场景,例如木材厂、酱油厂、土炕平房、公共浴池等等。其中,尤以对城中棚户区“光字片”的展现 为到位。

观众既可以看到周家的房屋中简易的砖混结构和室内陈设,也能从出门倒废水以及郝冬梅父母来拜访周家前,周志刚张罗大家打扫厕所等细节中,展现出这种房屋缺乏 起码的上下水设施。

具有这样特征的居住区,在新中国成立后许多围绕重工业兴起的中国城市中广泛存在,和不少曾住过“平房”的老一辈城市居民的记忆非常契合。

又比如,周秉昆和蔡晓光讨论春节买肉的时候,提及凭票购买的猪肉和不凭票购买的猪肉居然难得地“一个价”,种种细节都让《人世间》所呈现的世界更加生动可感,也让观众从一帧帧镜头中,获得对于当时那个年代的具体认知。

版权声明:本文为原创文章,版权归 头条123 所有,欢迎 本文,转载请保留出处!

《人世间》座谈会:探索文学与影视双向赋能

《人世间》座谈会:探索文学与影视双向赋能 马思纯雷佳音聚焦人世间 金晨胡一天新作甜蜜贺岁

马思纯雷佳音聚焦人世间 金晨胡一天新作甜蜜贺岁 在角色身上重温旧日时光 《人世间》充满温暖力量

在角色身上重温旧日时光 《人世间》充满温暖力量 《人世间》导演:不完美才是人世间,完美了那是天堂

《人世间》导演:不完美才是人世间,完美了那是天堂 易车品牌焕新大事件:带车易起回家

易车品牌焕新大事件:带车易起回家 雷佳音殷桃宋佳辛柏青纷纷发文告别《人世间》

雷佳音殷桃宋佳辛柏青纷纷发文告别《人世间》 资本市场大事件!股票期权市场“上新” 进一步吸引中长期资金入市

资本市场大事件!股票期权市场“上新” 进一步吸引中长期资金入市 《人世间》成今年“白玉兰奖”夺冠热门

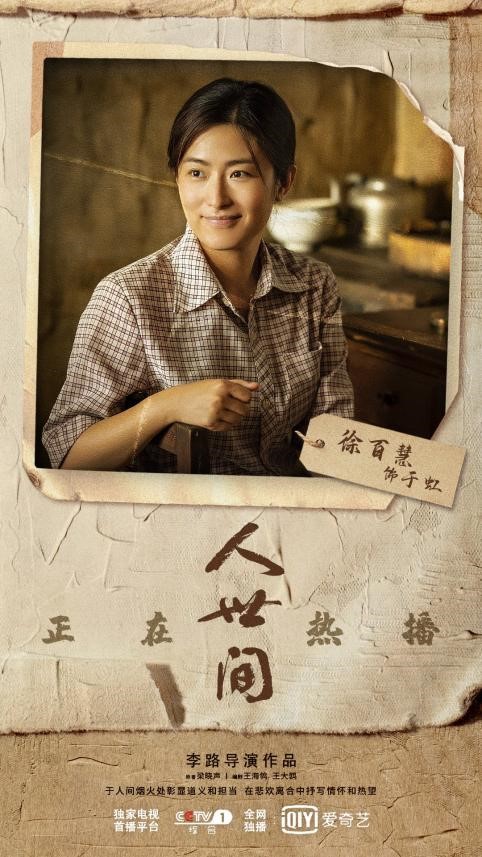

《人世间》成今年“白玉兰奖”夺冠热门 《人世间》热播 徐百慧演活平凡妇女形象

《人世间》热播 徐百慧演活平凡妇女形象 电视剧《人世间》热播 徐百慧塑造鲜活小人物

电视剧《人世间》热播 徐百慧塑造鲜活小人物 年轻人爱上年代剧 《人世间》破圈传播彰显“内容为王”

年轻人爱上年代剧 《人世间》破圈传播彰显“内容为王” 编剧王海鸰:将普通人当主角,是《人世间》核心价值所在

编剧王海鸰:将普通人当主角,是《人世间》核心价值所在 央视新春大剧《人世间》今日开播 五十年变迁诠释中国式家情怀

央视新春大剧《人世间》今日开播 五十年变迁诠释中国式家情怀 回顾 | 2020年业务安全领域12大事件

回顾 | 2020年业务安全领域12大事件 《人世间》 普通工人家庭的平民史诗引发共鸣

《人世间》 普通工人家庭的平民史诗引发共鸣 《人世间》:心性现实主义范式的成熟之作

《人世间》:心性现实主义范式的成熟之作 为什么《人世间》受普通百姓欢迎?听听这些画外音

为什么《人世间》受普通百姓欢迎?听听这些画外音 《人世间》广受好评 充分证明了文学的巨大价值

《人世间》广受好评 充分证明了文学的巨大价值 电视剧《人世间》:人民史诗的艺术书写

电视剧《人世间》:人民史诗的艺术书写 《人世间》导演李路:了解了一个真切的时代

《人世间》导演李路:了解了一个真切的时代