经过持续不断的资源汇聚、技术迭代、类型更新,近年来的网络视听内容生产发生了由量到质的提升。从业者逐渐走出了探索中的迷茫,开始向精品化方向掘进。在这个过程中,一个突出的表现就是很多片方和创作者跳出了以往扎堆玄幻、灵异、惊悚等题材的窠臼,转而深耕主旋律题材,靠真情的力量打动人,以精良的质感吸引人,试图为主流价值传播开掘更多艺术空间。在这个过程中,一批精品力作脱颖而出,在网络用户中获得较高的评价和热烈的反响。人们惊喜地发现,网络视听内容除了“爽感”“甜度”“反转”之外,还能看到那么多可爱可敬的人物形象、多样灵活的艺术呈现和润物无声的价值表达。从业者的这些尝试,不仅为助推网络视听生产从粗犷型向集约型转变做出有益探索,也从题材内容、风格形式、传播渠道等层面对主旋律影视表达多样化产生积极而深远的影响。

以青春化、个性化视角展现现实生活和历史风云

深刻理解时代精神,积极表达主流价值,一直是影视创作的重要主题。尤其是近年来重大历史事件和重要时间节点频现,很多影视创作者紧跟历史潮流,主动参与到表现现实、见证历史、展望未来的艺术创作当中,在整个行业形成了一股创作风潮。这几年,相关政府部门在引导网络视听生产走精品化道路的过程中,开始科学规划布局选题,积极、有效地引导视频网站和内容制作方调整供给侧。一方面,调控玄幻、古装等产能过剩的题材创作,引导制作方提质减量;另一方面,在审核立项、播出宣传等方面对反映现实生活、礼赞伟大时代的主旋律作品提供支持。在几方合力之下,主旋律网络视听作品数量和质量均稳步提升,并在题材领域尝试多元探索。

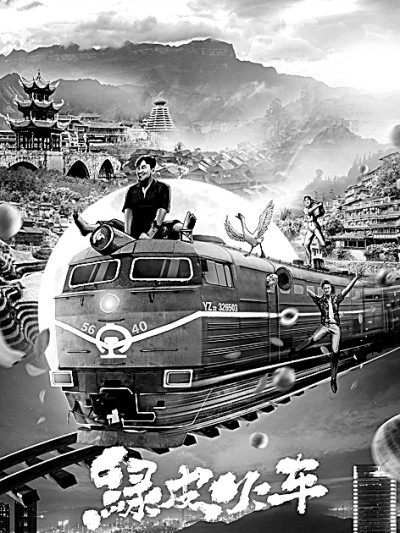

我们欣喜地发现,脚踏实地,聚焦当下社会热点与民生话题的网络视听作品越来越多。网络电影如《草原上的萨日朗》《毛驴上树》《绿皮火车》《藏草青青》《我来自北京》系列,网络剧《约定》《在希望的田野上》等,纷纷着眼于脱贫攻坚、乡村振兴、支援边疆等时代主题,在社会变革与国家发展的宏大背景下,聚焦扎根乡村的扶贫干部、普通百姓、创业者、支教老师等,洞察现实生活变化过程中的那些细微褶皱。既有现实带来的灼痛,也让人感知平凡日常的幸福,在触及社会现实的深广度上均有不凡表现。

相较于传统影视剧,网络视听作品体量小,宣传与发行成本低,制片方所承受的经济压力小,有时面对正在发生的火热现实能更快速灵活地做出反应,在聚焦某些具有时效性的新话题、新趋势与新现象方面拥有天然优势。比如,网络电影《中国飞侠》将视角对准这几年新兴的职业“外卖小哥”,展现他们生活中的酸甜苦辣。这部作品填补了影视创作的题材空白,让观众了解到普通劳动者的辛酸、热血和追求,不失为网络视听在主旋律创作方面的一次成功实践。

此外,站在重要时间节点回望历史也成为网络视听创作的题中应有之义。以抗美援朝为故事背景的《浴血无名川》,展现民族大义的《辛弃疾1162》《功夫宗师霍元甲》等网络电影以青春化、个性化、类型化等多维叙述风格回望峥嵘岁月,使在固有印象中较为严肃刻板的历史讲述活泼起来,在不同语境下提供对于主流价值理念的多样化解读,在不同面向上拓展主旋律题材内涵与外延的同时,也为网络视听创作增添了几分醇厚韵味。

平实且有网感的视觉风格适应移动优先的传播生态

与“网络视听精品实现主旋律影视题材拓展”共生的另一个话题,是形式的创新表达。由于传播介质、美学载体、文本形态以及作品受众的变化,网络视听作品从大屏转战小屏,势必从场面调度、景别构图、剪辑节奏及视觉风格等多层面进行富有针对性的革新,以适应当前移动优先的传播生态。网络视听主旋律创作逐渐摸索出一种与其他主旋律影视作品有所不同的视觉风格。

版权声明:本文为原创文章,版权归 头条123 所有,欢迎 本文,转载请保留出处!

百视通EPG团队荣获中国网络视听大会年度产品/技

百视通EPG团队荣获中国网络视听大会年度产品/技 网络视听国际传播论坛在蓉举行,传音 非洲数字经济新机遇

网络视听国际传播论坛在蓉举行,传音 非洲数字经济新机遇 网络电影春节档 2021年春节档电影大片首播平台名单

网络电影春节档 2021年春节档电影大片首播平台名单 网络电影2022年 一季度成绩单出炉 “精品化”有突破

网络电影2022年 一季度成绩单出炉 “精品化”有突破 【CIAC观察】三大新技术推动新视听产业发展

【CIAC观察】三大新技术推动新视听产业发展 三星引领电视行业15年的秘密:为用户提供卓越视听体验

三星引领电视行业15年的秘密:为用户提供卓越视听体验 电影《戏法师》团队亮相北京国际网络电影展

电影《戏法师》团队亮相北京国际网络电影展 总台虎年春晚:开启全新视听体验

总台虎年春晚:开启全新视听体验 工信部:推动新一代视听技术、虚拟现实产业发展 带动内容、计算、存储、显示等产业链整体升级

工信部:推动新一代视听技术、虚拟现实产业发展 带动内容、计算、存储、显示等产业链整体升级 雷鸟科技亮相中国网络视听大会,聚焦家庭人文

雷鸟科技亮相中国网络视听大会,聚焦家庭人文 网络电影《凡人英雄》定档11月26日

网络电影《凡人英雄》定档11月26日 爱奇艺王兆楠出席 六届网络视听大会:文化赋

爱奇艺王兆楠出席 六届网络视听大会:文化赋 【观察】以高水平国际化平台打造视听新局面

【观察】以高水平国际化平台打造视听新局面 国家广播电视总局等:严禁网络视听平台传播违

国家广播电视总局等:严禁网络视听平台传播违 新视听新服务新未来——首届中国(北京)国际视听大会闭幕

新视听新服务新未来——首届中国(北京)国际视听大会闭幕 新主流网络视听崛起,开启主流价值社交传播之门

新主流网络视听崛起,开启主流价值社交传播之门 情怀拼凑不出佳作 网络电影翻拍经典IP需“提质”

情怀拼凑不出佳作 网络电影翻拍经典IP需“提质” 广电总局规定网络视听节目规范 4K、HDR 标准全统

广电总局规定网络视听节目规范 4K、HDR 标准全统 科技赋能智慧产品“视听升级” 百度地图推动高

科技赋能智慧产品“视听升级” 百度地图推动高