◎陈建新

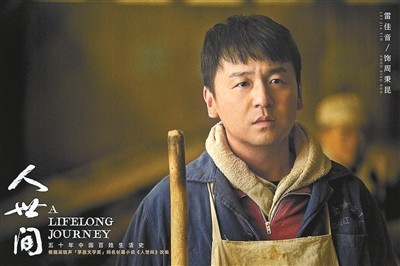

“好的演员就是让人一秒入戏,看着这胆小怯弱的周秉昆,谁能想到雷佳音还演过勇猛的张小敬呢?”

“咱们就是说能不能出个无旁白版?真的很出戏……”

“节奏缓慢,慢镜头和卡大头也太多了吧……我理解导演估计琢磨了镜头语言,农家院拍得像舞台剧布景搭出来的,清晰直给但是悬浮,年代剧还是好好琢磨剧情和对白吧。”

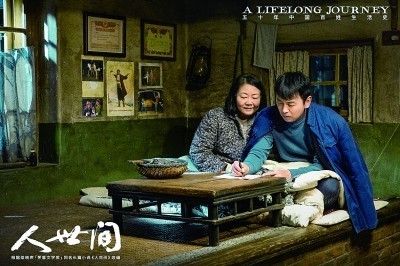

多少有些出乎意料,梁晓声小说《人世间》(获得 十届茅盾文学奖)改编的电视剧上线后,竟然这么“火”,豆瓣评分已达8.1。考虑到它专注于讲述小人物故事,远离当下的焦点话题,且落脚于“做个好人”式的“平民立场”,难称“深刻”,能有如此成绩,殊属不易。

这是写实主义的胜利,还是理想主义的胜利?它证明了“写崇高”“写平民英雄”依然有市场,还是证明了世俗道德的生命力?

我更倾向于认为:影视剧就是影视剧,其功能之一是精神按摩。受欢迎,说明它满足了观众的需求。毕竟,需求是多元的,且不断改变。在今天,分析需求把握需求也是创作者的基本功。

它写的又是一个“面”

《人世间》的故事不复杂,它讲述了东北某省会城市一家人的悲欢离合。

在那座名为“吉春”的老工业城市中,有所谓“光字片”,本是工人临时宿舍,逐渐发展为社区,因缺乏规划而破败不堪,加上居住者社会地位低,形成了“好女不嫁光字片”的“口碑”。老工人周志刚一家便住在这里。

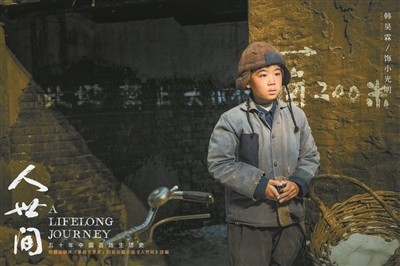

上世纪70年代,周志刚支援“大三线”建设,去了西南。根据当时政策,每家只能有一个孩子留在城市。周家大儿子周秉义(辛柏青饰)下乡,女儿周蓉(宋佳饰)本应留下,但她出于浪漫的理想,追随被打成“右派”的诗人冯化城(成泰燊饰)去了贵州乡下,周家小儿子周秉昆(雷佳音饰)则在城里与母亲相依为命。

三个孩子,三种命运。《人世间》的故事一直讲到本世纪,通过上山下乡、知青返城、改革开放、国企改制等重大社会变动,呈现出个体在命运播弄中的艰难与成长。

从框架看,《人世间》属于典型的写实主义,这曾是备受推崇的美学标准。需要注意的是,东西方的写实主义有非常大的不同。

在国外,写实主义一般聚焦于个体,深入刻画主角的精神成长,以反衬时代波澜,涉及人物不过寥寥数人。在国内,写实主义则往往是“群像”,通过展现一个“面”,来呈现个体的取予和浮沉。

很难说两种写法哪个更好,前者可能更深,后者可能更广。

写“面”,与东方传统美学观念有关。中国作者对人的定义是“关系中的人”,不太关注心理描写,勉强写来,也多是理性的部分,但人的心理活动大多是非理性的,所以中国作家写心理,常让读者感到不真实。可若是将人物置于具体环境中,写微妙变化,比如通过动作、语言、表情等来表现内心活动,往往妙趣横生、体贴入微。

《人世间》也不例外。

每个角色都带着对立面上场

《人世间》是通过“对比”来写人的。

大儿子周秉义和小儿子周秉昆便构成了一对矛盾:前者充满责任感,处处想着自己身为大哥的义务;后者则少年轻狂、吊儿郎当,先当锯木工人,因不安心工作离职,他处处等大哥铺路,去酱油厂后才找到了人生方向。

周蓉的两任丈夫也构成了一对矛盾:前夫冯化城是诗人,充满浪漫精神,能共患难,却不能同安乐,回城后迅速腐化,周蓉被迫去了法国,一待就是十多年,才发现当年被自己拒绝的蔡晓光更可靠。蔡晓光是高干子弟,他的身份无法与周蓉青春时的浪漫精神兼容,一番挫折后,真爱终于超越了一切。

冯化城与周秉义对爱情的态度也构成了一对矛盾:周秉义的女友郝冬梅也出身于高干家庭,插队时,父亲被打倒,成了“走资派”,周秉义宁可放弃入伍机会(当时人人向往),也不愿背叛情感;冯化成则相反,回城后,担心江郎才尽,放弃写作去混社会,成了精致的利己主义者。

版权声明:本文为原创文章,版权归 头条123 所有,欢迎 本文,转载请保留出处!

情暖《人世间》,人间值得

情暖《人世间》,人间值得 《人世间》为何能吸引观众看了又看

《人世间》为何能吸引观众看了又看 编剧王海鸰:将普通人当主角,是《人世间》核心价值所在

编剧王海鸰:将普通人当主角,是《人世间》核心价值所在 在角色身上重温旧日时光 《人世间》充满温暖力量

在角色身上重温旧日时光 《人世间》充满温暖力量 总台新春大剧《人世间》:史诗质感是怎样炼成的

总台新春大剧《人世间》:史诗质感是怎样炼成的 《人世间》导演:不完美才是人世间,完美了那是天堂

《人世间》导演:不完美才是人世间,完美了那是天堂 央视一套《人世间》掀起追剧热潮 周家父子谈心吵架成“催泪王炸”

央视一套《人世间》掀起追剧热潮 周家父子谈心吵架成“催泪王炸” 《人世间》热播 时代需要有温度和深度的年代大剧

《人世间》热播 时代需要有温度和深度的年代大剧 为什么《人世间》受普通百姓欢迎?听听这些画外音

为什么《人世间》受普通百姓欢迎?听听这些画外音 是花朵就要努力绽放:《人世间》的女性花语

是花朵就要努力绽放:《人世间》的女性花语 现实主义力作《人世间》带来哪些启示

现实主义力作《人世间》带来哪些启示 【盘后分析】是好人就一定能开上好车吗 暗度陈仓布局紧锣密鼓

【盘后分析】是好人就一定能开上好车吗 暗度陈仓布局紧锣密鼓 评电视剧《人世间》:人世间浩荡的是情义无限

评电视剧《人世间》:人世间浩荡的是情义无限 《人世间》热播 殷桃宋佳这样看“自己”

《人世间》热播 殷桃宋佳这样看“自己” 《人世间》座谈会:探索文学与影视双向赋能

《人世间》座谈会:探索文学与影视双向赋能 00后演70后 胡连馨为拍《人世间》向妈妈取经

00后演70后 胡连馨为拍《人世间》向妈妈取经 iTouch被盗后3小时内寻回 女孩大声感叹好人有好报

iTouch被盗后3小时内寻回 女孩大声感叹好人有好报 《人世间》后程滑坡靠什么让观众留步

《人世间》后程滑坡靠什么让观众留步 电视剧《人世间》广受好评 充分证明了文学的巨大价值

电视剧《人世间》广受好评 充分证明了文学的巨大价值 电视剧《人世间》热播 徐百慧塑造鲜活小人物

电视剧《人世间》热播 徐百慧塑造鲜活小人物