引子

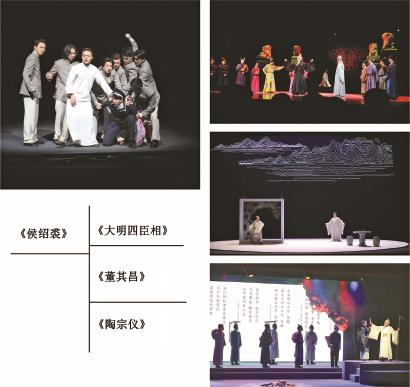

2021年4月28日,茅盾文学奖得主,中国剧协分党组书记、驻会副主席陈彦调研人文松江创作研究院,高度肯定松江“戏剧之乡”品牌创意与建设成绩;6月1日,全国首家区县级儿童青少年戏剧家协会在松江成立;6月22日、23日、25日,松江区联合多家单位推出的大型红色题材原创话剧《侯绍裘》《渔阳里的“大人物”》《共产党员雷经天》先后与观众见面;7月29日,教育部公示首批新文科研究与改革实践项目拟立项项目名单,上海戏剧学院与松江“上海根故事工厂”校地合作项目《“中国戏剧故事工厂”创新实践与探索》入选;8月25日,上海市文旅局公布2021-2023年度“上海民间文化艺术之乡”名单,以“戏剧之乡”建设成果参评的松江区新浜镇榜上有名;10月25日,中国剧协小剧场戏剧创演人才培训班在松江开班,聚集了来自全国各地的近50名小剧场相关编导演和管理人才;12月12日,大型原创儿童音乐剧《寻找耳朵的小棕熊》在松江新浜镇文体中心上演……

一条时间线,一根发展轴。在建设“科创、人文、生态”现代化新松江进程中,“上海之根”松江正倾力打造闻名全国的“戏剧之乡”,一步一个脚印,扎扎实实推进,取得了令业界瞩目的成就。这些成就的取得,离不开松江区委、区政府对“人文松江”建设的全力推进,也离不开一个为“戏剧之乡”奔走忙碌的身影——上海戏剧学院学术委员会主任、松江区文联主席、人文松江创作研究院院长陆军。27年前,陆军为家乡松江起了“上海之根”的别名,已成松江“ 一名片”;三年前,陆军从上海戏剧学院 二次回乡兼任松江区文联主席,服务于“五大新城”建设,在区委区政府的全力支持下,汇聚贤达,频推举措,松江“戏剧之乡”品牌建设风生水起,引人关注。

源浚者流长,根深者叶茂

张裕(以下简称“张”)松江打造“戏剧之乡”,并非无源之水、无根之木。松江历来人文荟萃、文脉昌盛,文化积淀深厚。位于松江中山小学的唐经幢刻有以歌舞形态礼佛的图案,是早期戏曲在松江萌芽的生动记录。自唐以降,历史上松江的戏剧活动是怎样一番活跃景象?

陆军(以下简称“陆”)松江作为“上海之根”,历史文化底蕴深厚。它不仅是“书香之域、书画之城、文博之府、影视之都”,而且是名副其实的“戏剧之乡”。中国戏曲成熟于宋代,其时松江的戏曲活动虽无记载,但流行于本地的“说话”“鼓子词”“诸宫调”“唱道情”等形式,已有了以说唱、歌舞演故事的戏曲艺术要素。到了元代,松江演出兴盛、名伶辈出,更出现了以陶宗仪、夏庭芝为代表的戏剧理论家。明代,松江剧坛在江南文化的影响之下,不论是传奇创作、戏曲评点还是蓄养家班、园林演剧都呈现出前所未有的热闹景象。《绣襦记》《焚香记》和“博山堂三种曲”等由松江剧作家创作的传奇流传久远,享誉剧坛。进入清代之后,《长生殿》盛大排演,洪昇亲临松江指导,历三昼夜始毕。在戏曲理论的著录上,晚清以降,则有“江南曲圣”俞粟庐的《度曲刍言》面世。民国的松江剧坛热闹纷呈,松江成为远近闻名的“滩簧码头”,为1941年本地滩簧“申曲”发展成沪剧奠定了坚实的基础。

张:新中国成立以来,松江戏剧更是人才辈出,作品丰硕,很多中国戏剧之“ 一部”均出自松江人之手?

陆:是的。松江是沪剧的发源地,这里走出了文牧、徐林祥等一批优秀剧作家;塑造了阿庆嫂、胡传魁、刁德一等艺术形象的经典沪剧《芦荡火种》就由松江人文牧创作,后来被改编成京剧《沙家浜》。进入新时期以来,中国 一部反映农村联产承包责任制的戏曲《定心丸》、中国 一部反映拨乱反正举措的沪剧打唱《一张电影票》、中国 一部反映抗疫主题的话剧《护士日记》,都出自松江人的手笔。这些作品中,流淌着松江人的血液,蕴含着松江人的情怀,也体现着松江人在传承优秀传统文化、融入现代先进文化过程中的思考。

张:松江早就有“小戏之乡”的美誉,先前的“小戏之乡”与如今的“戏剧之乡”有着怎样的血脉渊源?

版权声明:本文为原创文章,版权归 头条123 所有,欢迎 本文,转载请保留出处!

不孕不育多久可以治疗,不孕不育多久可以治疗

不孕不育多久可以治疗,不孕不育多久可以治疗 英女王伊丽莎白二世去世 多国政要表示哀悼

英女王伊丽莎白二世去世 多国政要表示哀悼 富满微:公司 5G 射频芯片可支持全部手机及模块

富满微:公司 5G 射频芯片可支持全部手机及模块 不孕不育科怀孕多久转,不孕不育检查结果多久出结果

不孕不育科怀孕多久转,不孕不育检查结果多久出结果 八个月年光玉米价前通过了一个循环 首要有二个方面

八个月年光玉米价前通过了一个循环 首要有二个方面 春困喝什么茶好?

春困喝什么茶好? 惊悚悬疑短剧《13路末班车》 一季收官

惊悚悬疑短剧《13路末班车》 一季收官 NVIDIA决心保证显卡供应:RTX 30显卡与5nm RTX40一起

NVIDIA决心保证显卡供应:RTX 30显卡与5nm RTX40一起 上半年净利润3.33亿 股价腰斩之后再腰斩 泡泡玛特董事长王宁:业绩一度跌到小谷底 4月到8月逐月环比增加

上半年净利润3.33亿 股价腰斩之后再腰斩 泡泡玛特董事长王宁:业绩一度跌到小谷底 4月到8月逐月环比增加 吹气后多久可以查不孕不育,吹气之后多久可以怀孕

吹气后多久可以查不孕不育,吹气之后多久可以怀孕 一加 Nord N20 5G 手机官方渲染图片曝光:搭载骁龙

一加 Nord N20 5G 手机官方渲染图片曝光:搭载骁龙 浸染房贷的身分有甚么 首要有这几方面

浸染房贷的身分有甚么 首要有这几方面 多久不孕不育要做造影,多久不孕不育要做造影呢

多久不孕不育要做造影,多久不孕不育要做造影呢 申万宏源钻研所副所长刘晓宁个别简历先容 年薪几何是哪里人?

申万宏源钻研所副所长刘晓宁个别简历先容 年薪几何是哪里人? 四川西昌疫情今日新 音问哪里封了?8月收支限制何如样

四川西昌疫情今日新 音问哪里封了?8月收支限制何如样 春天清新低脂肪的海货减肥食物 吃客减肥已不悲

春天清新低脂肪的海货减肥食物 吃客减肥已不悲 资本补充需求迫切 中金公司拟配股募资不超270亿元

资本补充需求迫切 中金公司拟配股募资不超270亿元 伪造净值?百亿私募又出事?客户状告公司 新 判决来了

伪造净值?百亿私募又出事?客户状告公司 新 判决来了 9月23日晚间沪深上市公司重大事项公告新 快递

9月23日晚间沪深上市公司重大事项公告新 快递 央行、银保监会发布2022年我国系统重要性银行名单 认定19家国内系统重要性银行

央行、银保监会发布2022年我国系统重要性银行名单 认定19家国内系统重要性银行