文庙内的孔子像

漳州府学和文庙全景,左边为旧府学,现为西桥中心小学

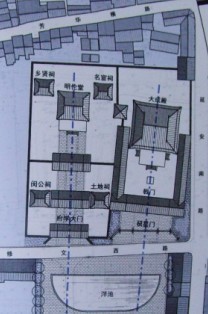

漳州府文庙复原全景

海都闽南网讯 府学,中国古代官府词汇,具体指中国古代的官办教育机构,而管理府学的古代官员的官职也称“府学”。用现代的语言来描述就是“当地公办 高学府”。古代一般实行“学庙合一”的体制,府学一般和文庙建在一起,漳州也不例外。

漳州府文庙位于修文路,始建于宋朝庆历四年(1044年),至今已近1000年。虽然旧府学已不再承办科举考试,但是这里,依然传出朗朗读书声。

记者探寻 旧府学里 读书声朗朗

从漳州中山公园门口的延安南路,往南步行约300米,就可以看到右手边是一道古朴的红墙,这就是府学与文庙的后墙,墙面有些剥落,一些地方还长满了苔藓,是乎是在陈述他的历史。

红墙约有100来米,向右拐红墙后,就是修文路,横跨路中的“德配天地”和“道冠古今”两座牌坊。红墙中间,是一扇巨大的木质大门,根据图示,这应是“棂星门”,孔庙设棂星门,取尊孔如尊天之意,步入大门后,“戟门”,该门为进入大成殿前院落的正门,院里还散落着一些石碑或石构件。

进入戟门后,是一个方形院子,院子后就是在大成殿,院子中央立着一个3米多高的孔子雕像,身穿长衣、虬髯胸的孔圣人拱手作揖,和蔼可亲。一些游人正在庙里参观。

“很早就听说是漳州的府文庙了,所以带小孩过来参观一下。”市民张先生说,庙总体还不错,但没有泉州府文庙的热闹。

与文庙一墙之隔就是府学,用现代的话讲就是“漳州地区公办 高学府”。由于历史的原因,旧府学已变身为“西桥中心小学”,不过透过围墙,还能看到那些以前的红砖建筑。

正值上学时分,围墙内传来阵阵读书声。据了解,西桥中心小学颇有“国学”味儿,近几年来,经常利用一些时间,向学生开“国学课”,教授《论语》、《弟子规》等。

史料记载:始建宋朝 孔子后裔曾居住

据漳州地方史料记载,宋朝庆历四年(1044年)建州学于州治巽偶(今漳州西桥中心小学内),同时,在毗邻之处兴建漳州府文庙,由于州学与文庙连在一起,又称为学宫。明朝改州为府制,州学也称为府学。漳州府学置教授1人,训导3人,作为府学的学官。他们既管府学事务,又掌训迪生员。

府学生员有定额,但历朝有所变动。宋朝州学生员额无可考。明朝府学取进廪(lǐn)生40名,增广生和附学生每科岁考取进100名(注:明清两代称由公家给以膳食的生员,又称廪膳生。明初生员有定额,皆食廪。其后名额增多,因谓初设食廪者为廪膳生员,简称“廪生”,增多者谓之“增广生员”,简称“增生”。又于额外增取,附于诸生之末,谓之“附学生员”,简称“附生”。)。清代康熙朝,漳州府学廪生定额20名;雍正以后,改定额为廪生40名,增广生20名,附学生无定额。另取进武生定额20名。清光绪三十一年(1905年)府学随着废科举、兴学堂而废止。

史料另记载,南宋建炎年间(1127~1130),孔子后裔孔任率家人避兵入漳,相传其子孙世代居住此处,直至明正德年间。历史上,郑成功、黄道周等人都曾到此祭祀过孔子。

当时的漳州府学与文庙占面数十亩,从南朝北,据清光绪《漳州府志》卷首府学图,文庙仍依宋制“左庙右学”。文庙前道路的左右建有“德配天地”、“道冠古今”两牌坊、大门左边立有一石碑,镌刻:“文武官员到此下马”字样。进内就是棂星门、戟门、东西两庑、大成殿。右边府学部分建有训导署、启圣祠、明伦堂、教谕署、名宦祠、乡贤祠、土地祠、闵公祠、泮池、游圣之门以及学舍;府学大门内,悬挂“海滨邹鲁”匾额的应为经阁。俨然就是一座小城。

现虽历多次战火,但现府学主体的多幢建筑仍在,庙内现仍存有康有为手书的《重修漳州学宫碑》等珍贵文物。1999年12月,根据国家文物局批准的维修设计方案,漳州市政府聘请专家历时一年完成对大成殿的维修,2001年元旦对游人开放,成为漳州的代表性建筑。

民间传说 蛙声扰人 朱熹作文驱赶

版权声明:本文为原创文章,版权归 头条123 所有,欢迎 本文,转载请保留出处!

欧盟力争 USB-C 成为所有智能手机充电器标准,包

欧盟力争 USB-C 成为所有智能手机充电器标准,包 HTC宣布正式进军全球5G市场:首款产品2019年出货

HTC宣布正式进军全球5G市场:首款产品2019年出货 工信部:2021年国内集成电路全行业销售额首次突破万亿元

工信部:2021年国内集成电路全行业销售额首次突破万亿元 因原材料价格高涨 日本车商纷纷上调国内售价

因原材料价格高涨 日本车商纷纷上调国内售价 新能源产业发展驶入快车道 业界:释放更多人才需求

新能源产业发展驶入快车道 业界:释放更多人才需求 V40实力对决引爆全国 多地门店火力全开高燃激战

V40实力对决引爆全国 多地门店火力全开高燃激战 “灰色地带”的月饼黄牛:把茅台月饼炒到七百多 规避限价新规有“B门”

“灰色地带”的月饼黄牛:把茅台月饼炒到七百多 规避限价新规有“B门” 中国金茂:上半年实现收入287.45亿元 同比增1%

中国金茂:上半年实现收入287.45亿元 同比增1% 微博月活跃用户达4.46亿 同比净增长7000万

微博月活跃用户达4.46亿 同比净增长7000万 创业板公司融资余额减少4.56亿元,22股遭减仓超5%

创业板公司融资余额减少4.56亿元,22股遭减仓超5% 新能源行业上半年过得如何?电池厂回暖、整车厂“连汤都喝不到” | 2022中报盘点

新能源行业上半年过得如何?电池厂回暖、整车厂“连汤都喝不到” | 2022中报盘点 写大人童心未泯的句子

写大人童心未泯的句子 同方股份:公开转让同方全球人寿 有限公司股权

同方股份:公开转让同方全球人寿 有限公司股权 斩获亚军!西人马赢得 六届中国国际“互联网+”创新创业大赛亚军并斩获金奖!

斩获亚军!西人马赢得 六届中国国际“互联网+”创新创业大赛亚军并斩获金奖! 单利和复利的区别是什么,单利和复利的区别具体介绍

单利和复利的区别是什么,单利和复利的区别具体介绍 努比亚 Z40 系列预热:2 月发布

努比亚 Z40 系列预热:2 月发布 广东省终端快充行业协会正式成立:成员包括信

广东省终端快充行业协会正式成立:成员包括信 股票估值高低怎么看,股票估值高低有什么意义

股票估值高低怎么看,股票估值高低有什么意义 中国教育发展战略学会副会长李志民:游戏化教学有助于提高学习效率

中国教育发展战略学会副会长李志民:游戏化教学有助于提高学习效率 十四五规划新机遇,电小二户外电源助力应急管理高质量发展

十四五规划新机遇,电小二户外电源助力应急管理高质量发展