“逝去的从容逝去,重来的依旧重来,在沧桑的枝叶间,择取一朵明媚,簪进岁月肌里,许它疼痛又甜蜜。”作家汪曾祺经典散文集《人间草木》中的这段话,道出了人们面对昨天的 好姿态。

而眼下正在北京卫视热播的现实题材剧《鼓楼外》,亦以一出北京胡同里的百姓生活大戏,铺陈出从小怨、小家、小人物到大爱、大义、大情怀的心灵救赎与情感升华。岁月不语,时光无言,却总在消散一些东西。作别流年,我们终究会抖落一身风雨,重新出发。

中轴线上,钟鼓楼下,百态人生,烟火人间……《鼓楼外》讲述的是老木匠易大船的大徒弟于钟声、二徒弟尹东义之间的恩怨纠葛,同时伴随于钟声与易大船孙女易小船之间的爱情故事。剧情开端于一场意外:三个徒弟趁夜想要潜入葫芦家,一窥其家中所藏的珍贵家具。孰料于钟声在葫芦家平房瓦片上行走时,不小心踩漏屋顶,旧木掉下,砸向熟睡中的葫芦,并致其死亡。事后,于钟声自首并入狱。出狱后,他开始了复仇计划。从开家具厂到摊煎饼、养鸵鸟……于钟声与尹东义始终针锋相对,互相死磕,并两败俱伤。大量的冲突、对立、误会、隔阂、嫌隙、纠纷、反转,使剧情跌宕起伏,人物命运多艰。

剧中人物形象设定鲜活,充满生活质感。参透世事、善良豁达的易大船,心肠耿直、敢于担当的于钟声,阴招迭出、损人损己的尹东义,痴情单纯、仗义侠气的易小船,外加一系列性格色彩鲜明的配角,构成一个个社会横断面,也构筑起一个强大的故事场域,映射出大千世界的阴晴圆缺、悲欢离合。全剧塑造的人物形象令人印象深刻,但也由此牵出些许不足——比如,为了突出人物个性特征,某种程度上削弱了剧情的逻辑性与合理性。

剧中充满烟火气的故事,浸透着木工手艺、工匠精神传承的内在要义。拜师学艺学做人,师父易大船不仅以“匠人精神”传道授业,更是坚守着中华传统文化中世代延续的规训:做家具的真谛是“手艺加心意”,“做家具先做人,师兄弟拧成一股绳儿”,“手艺人讲究什么?地道。活儿地道,人地道,思想地道”;做人做事要有礼有度、要讲究、要局气,“就像这把椅子,榫卯适度,大了,木质承受不了,裂了;小了,人坐着坐着就坏了”……言浅意丰,静水流深,恰是一位老手艺人的醇厚匠心。

易大船这个角色也是推动剧情从“结仇”到“解仇”的关键力量。他充满人生哲理、生活智慧的台词,像珍珠一般穿插闪耀于剧集之中:“人有善愿,天必佑之”“若争小可,便失大道”“知止常止,终生不耻”“朽木不能见水,好木不怕水浸”“人生难免遇难,难生于心,心中有难,易走极端”“责人之心责己,恕己之心恕人”……

终,在内因、外因的双重“洗礼”下,于钟声开始自省,从旧仇难消、心结难解,逐渐成长为放下仇恨、选择原谅;尹东义也开始自醒,从损人利己、见利忘义,逐渐进化到知错知耻、迷途知返。而在于钟声的努力下,师门大家庭也原谅了尹东义的过去,同门师兄弟始终是一家。

笑泯恩仇,说易行难,逐光之路,并非坦途。剧中,人物内心经常处于矛盾、纠结之中。人心的纠结,是一种现实;人性的复杂,更是一种真实。然而,过往恩怨,经过时间和心灵的发酵后,终将迸发出巨大的情感和道德力量,那就是理解和宽容。朴素亲情、真诚爱情、患难友情,每一个维度都充分展现并折射出普通人身上的闪光点,剧中人物也由此完成人性和道德的艰难救赎。不管时代如何变化,境遇如何变迁,人们内心真善美的道德伦理标准是永远不变的轴心。

不记昨日仇,不念旧时怨,宽恕别人,亦为宽宥自己。《鼓楼外》表面是揭示人物的深层次矛盾,实则是咂摸人心,叩问人性,透过一个个人物故事、一幅幅生活画卷,写人性的尊严,写人性的光辉,写良知,写悲悯……悲悯,许是文艺创作 高层次的表达了。

“鼓楼外”这个剧名,既充满生活气息,更具文化意象。钟鼓楼是北京古都风貌“脊梁”——中轴线之北端顶点,是全城报时的机关,也是全城建筑的制高点,体现着应天顺时、生息有序的秩序感和崇高性。中轴线,支撑起北京城独有的壮美秩序,体现着北京这座城市文化历史的传承与变迁,眼下中轴线申遗工作正在不断推进。《鼓楼外》以鼓楼为载体、为牵引,用平民视角描摹北京这座城市的精神气质,书写古都文化的博大、包容、开放。

版权声明:本文为原创文章,版权归 头条123 所有,欢迎 本文,转载请保留出处!

中国证监会有关负责人就签署中美审计监管合作协议答记者问

中国证监会有关负责人就签署中美审计监管合作协议答记者问 京东返京豆规则变了:点击领取才到账 PLUS会员更

京东返京豆规则变了:点击领取才到账 PLUS会员更 Adobe 正式发布 Creative Cloud Express 应用:支持 iPh

Adobe 正式发布 Creative Cloud Express 应用:支持 iPh 迅游科技上半年净利润下降79.15% 称游戏产业人口红利逐渐减退

迅游科技上半年净利润下降79.15% 称游戏产业人口红利逐渐减退 网贷过期3年不一点事是实的吗 会曰镪风险结果

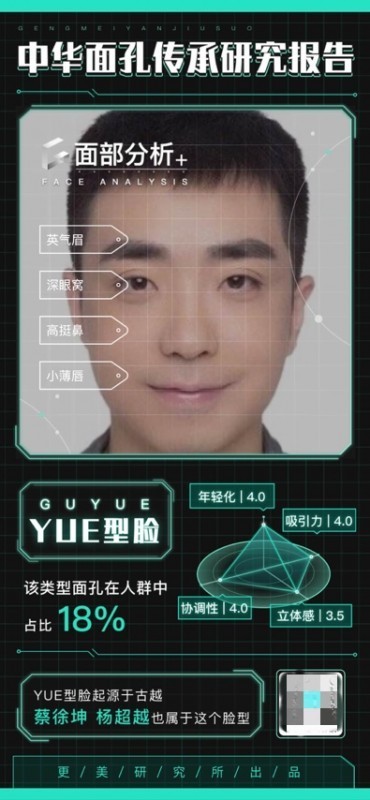

网贷过期3年不一点事是实的吗 会曰镪风险结果 更美APP推出“面孔起源”功能,建立全新东方审美体系

更美APP推出“面孔起源”功能,建立全新东方审美体系 无限期关闭!俄罗斯下狠手 欧洲迎巨大打击?石油巨头一工厂突发燃爆

无限期关闭!俄罗斯下狠手 欧洲迎巨大打击?石油巨头一工厂突发燃爆 为了过冬 波兰民众排长队买煤!有人驱车30多公里来煤矿排队 在车里睡了3个晚上

为了过冬 波兰民众排长队买煤!有人驱车30多公里来煤矿排队 在车里睡了3个晚上 公告精选:多家公司澄清“酒企借壳”传闻;福建漳州核电项目获核准

公告精选:多家公司澄清“酒企借壳”传闻;福建漳州核电项目获核准 保健养生不容错过这一菜王

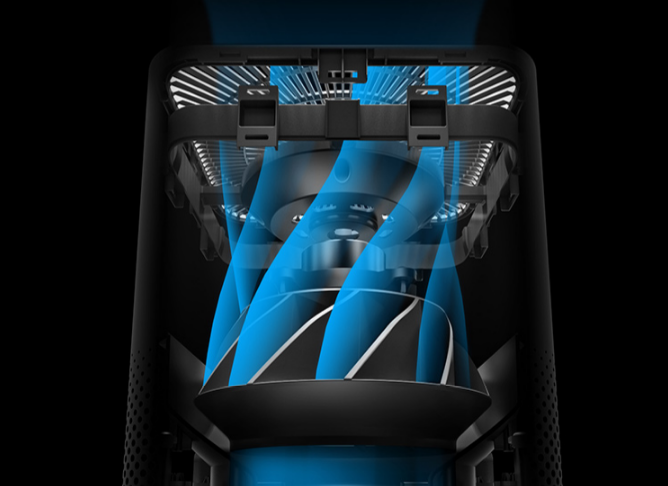

保健养生不容错过这一菜王 告别呼吸不畅,呼吸洁净好空气——米家空气净化器

告别呼吸不畅,呼吸洁净好空气——米家空气净化器 大摩华鑫基金原董事高杰文升任董事长 此前摩根士丹利国际受让股权事宜未中断

大摩华鑫基金原董事高杰文升任董事长 此前摩根士丹利国际受让股权事宜未中断 对标高通 8155 芯片,亿咖通科技 四代车载芯片

对标高通 8155 芯片,亿咖通科技 四代车载芯片 发改委:经济延续恢复发展态势 物价保持基本稳定

发改委:经济延续恢复发展态势 物价保持基本稳定 联想杨元庆内部信:自掏腰包 8000 万元,奖励一

联想杨元庆内部信:自掏腰包 8000 万元,奖励一 菲仕兰与合作伙伴计划为乡村儿童筹集5万份爱心加餐

菲仕兰与合作伙伴计划为乡村儿童筹集5万份爱心加餐 宁波疫情今日新 传达音问新增 北仑 一例是何如浮现感触的?

宁波疫情今日新 传达音问新增 北仑 一例是何如浮现感触的? 注意!鱼跃医疗将于9月30日召开股东大会

注意!鱼跃医疗将于9月30日召开股东大会 英伟达 SHIELD 发布 9.0 更新:支持 4K HDR 云游戏,

英伟达 SHIELD 发布 9.0 更新:支持 4K HDR 云游戏, Q1 全球智能手机 AMOLED 面板出货约 1.52 亿片,三星

Q1 全球智能手机 AMOLED 面板出货约 1.52 亿片,三星