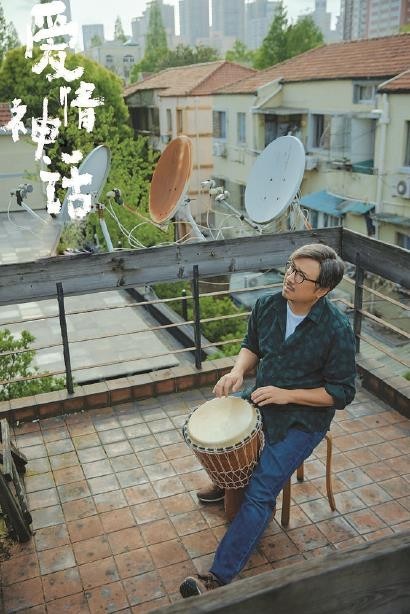

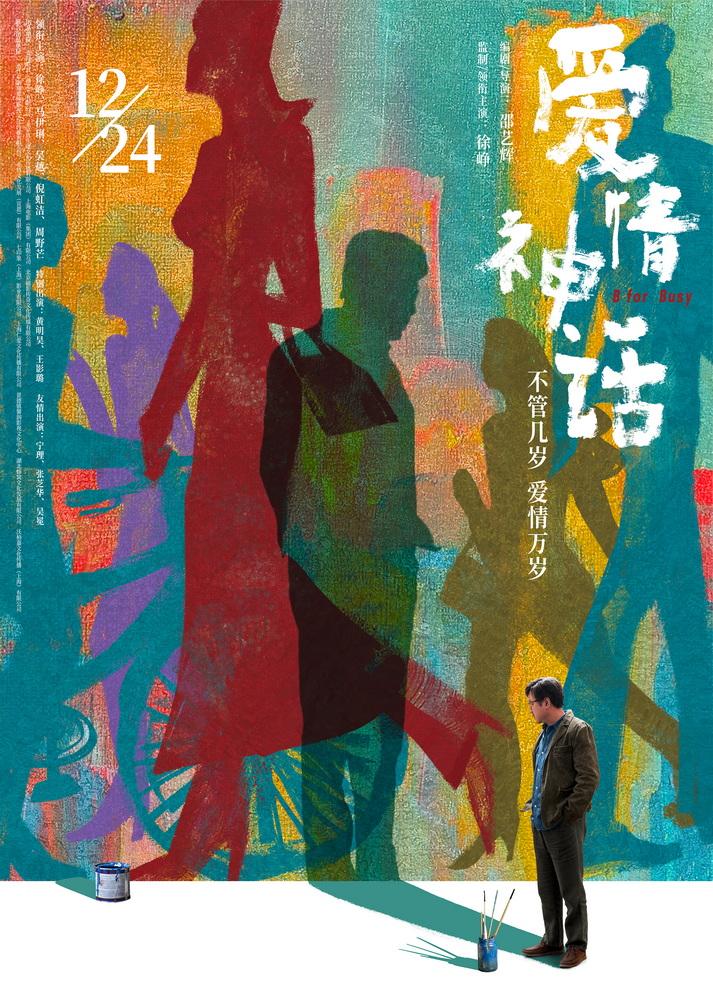

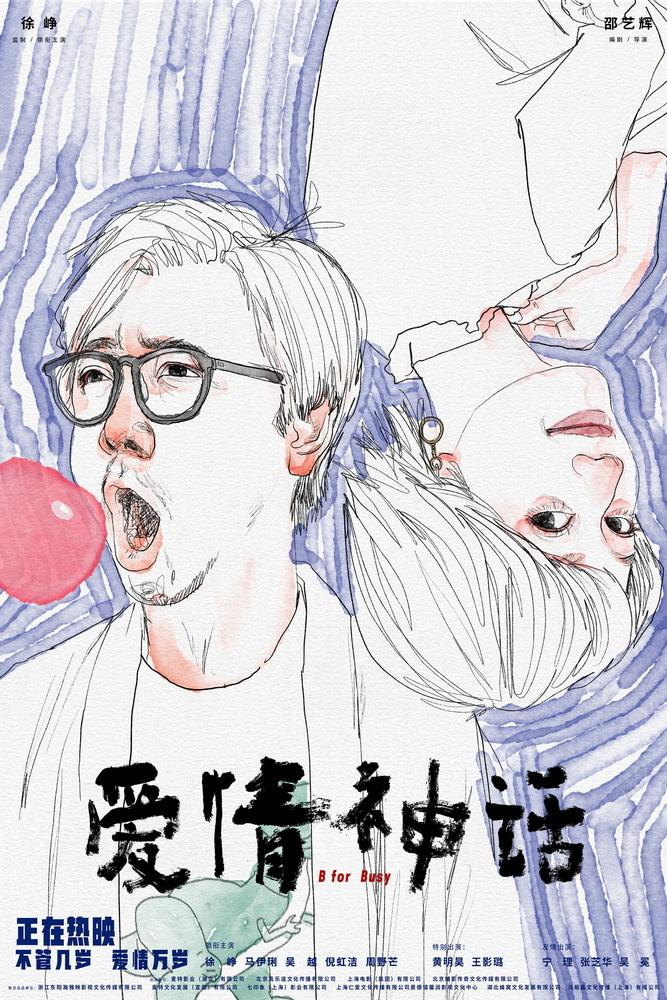

《爱情神话》去除了陆家嘴、外滩视野等公众熟悉的上海符号,而是聚焦到日常化的上海老建筑空间:弄堂、石库门、亭子间。右图为徐峥在影片中饰演的上海爷叔“老白”

崔辰

电影《爱情神话》让观众感到久违的,除了活色生香的饮食男女,还有极具人间烟火气的世俗空间——甚至,从某种角度来说,世俗空间也成为了这部电影中一个非常重要的“角色”。

电影是表现上海这个城市世俗之韵的绝佳载体。不仅上海本身的城市性格恰如其分地回报电影以丰富的创作空间,其城市空间中的“世俗”亦正是电影镜头所擅长表现的对象。这是一种洋溢在镜头内外的既市井又优雅的生活气息。那么,《爱情神话》中的种种场景,是对上海影像中“世俗”空间的拓展,还是一种想象?

导演彭小莲曾说,写上海应该从房子写起,把不同的房子写好了,其实就写好了不同的房子里不同的人。事实上,在上海电影影像中,“房子”一直参与着叙事本文,在早期的影像中,可以发现不少利用上海建筑本身的特色空间来建构情节、镜头的例证:《十字街头》已经相爱的小杨与老赵其实只有薄薄一板之隔,相互却不知,当对方是“恶邻”,把垃圾扔来扔去;又如《马路天使》中小陈和小红的窗口正相对,仅隔一小巷之宽,两人隔窗相对,脉脉含情,一曲经典的《天涯歌女》正是在这样的空间环境中一唱一和,也为后来小陈从窗口救出小红的情节安排提供了可能;至于《七十二家房客》《新旧上海》石库门房子中丰富复杂生活场景的展示更显示了传统的上海居住空间提供的多种叙事可能,通过摄影机的熟练调度,上世纪三十年代上海的市井生活鲜活呈现。

不过,自上世纪九十年代重新走向国际化后,关于上海的电影叙事中对上海空间的表现往往重点放在富有典型都市特征的景观展现上。而《爱情神话》恰恰是去都市化的,这部电影的影像,去除了陆家嘴、外滩视野等公众熟悉的上海符号,而是聚焦到日常化的上海老建筑空间:弄堂、石库门、亭子间。

“弄堂”,曾经是上海各阶层人士、南北各方移民高度密集、混合居住的特殊社区。一方面,它是移民文化的总汇,同时又是一个文化的交汇点。早期的中国电影就是上海“弄堂文化”的产物。弄堂由石库门房子组成,其结构样式是把许多差不多一样的单体民宅连成一片,再纵横排列,然后按照总弄和支弄作行列式的毗邻布置,从而形成一个个社区,且多在上海人口密度 高的中心地段。这种建筑结构所体现的上海城市的文化模式是:个体直接而不是通过圈子与社区认同,个人在保存自己私有空间的同时必须面对一个敞开的公共空间。

而经过多年商品房的普及,上海的很多传统空间被改变。这使得在一段时间以来的“上海”电影中,老弄堂在电影中的所指发生了变化,曾经代表着市民生活、意味着风俗民情的老弄堂变成了生活条件低下、狭小困顿的生存空间,与宽敞现代化的高楼公寓形成对比,因而在叙事表意中成为窘迫生活的指代。许鞍华的《上海假期》中,从美国回上海探亲的小孙子首先对爷爷居住的石库门房子的种种“不文明”之处提出了强烈的批评,爷爷津津乐道的上海传统文明的一点点声色马上就被认同西化生活方式的下一代发出的异议所淹没。

《爱情神话》则久违地呈现上海传统市民空间里的优雅和愉悦。老白家的花园完成了社群聚集的功能,他白天在这里教画画,来参加的多是附近社区的邻居各色人等。老白家的客厅作为私人休憩、用餐的场所,同时也是会客室,作为私有空间的同时也保留了一些公众性,因而也成为社群生活空间的一部分。在这个半敞开的空间里,格洛瑞亚常常不请自来,前妻蓓蓓随时推门入室,隔壁的老乌更是每天日常串门。这种敞开、接纳式的人情关系包容了不同人群:人到中年一点不精明,被英国前夫骗取两套房、只能和女儿一起蜷缩在母亲家窄小楼道间度日的李小姐;没有自己的住房,被一神秘事主提供住处的老乌;真情假意风情万种的格洛瑞亚;包括即将继承家族产业,但房租总是交不出来甚至如老白所言“也没收他什么前”的租户亚历山大。电影中的一些关键桥段也在此上演,诸如众人在晚餐时话语机锋不断,结尾为老乌开追思会时一起看费里尼的电影等。

版权声明:本文为原创文章,版权归 头条123 所有,欢迎 本文,转载请保留出处!

《爱情神话》老白原型白红卫:正在闭关下田耕地

《爱情神话》老白原型白红卫:正在闭关下田耕地 《爱情神话》曝“老白很忙”版预告 主要角色悉数登场

《爱情神话》曝“老白很忙”版预告 主要角色悉数登场 《爱情神话》曝特辑 徐峥马伊琍诠释“沪调”从何而来

《爱情神话》曝特辑 徐峥马伊琍诠释“沪调”从何而来 《爱情神话》:放诞欢愉的笔触勾勒出一幅城市风情画

《爱情神话》:放诞欢愉的笔触勾勒出一幅城市风情画 《爱情神话》官宣密钥延期 “神话”相伴迎接新年

《爱情神话》官宣密钥延期 “神话”相伴迎接新年 《小敏家》:“新市民”的中年战事和世俗精神

《小敏家》:“新市民”的中年战事和世俗精神 《爱情神话》走进上戏 徐峥:演员本应是知识分子

《爱情神话》走进上戏 徐峥:演员本应是知识分子 《爱情神话》口碑强劲 十大彩蛋首度揭秘

《爱情神话》口碑强劲 十大彩蛋首度揭秘